「一帶一路」倡議和粤港澳大灣區建设是現今兩個重要的國家發展戰略,融入國家發展大局的香港自然與兩者關係密切。香港具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢,直接參與內地的龐大市場,同時與世界接軌,成為連接內地與世界的橋樑。這兩個重要發展戰略的提出,更為香港帶來無限機遇,成為港府近年來重點推動和拓展的領域之一。事實上,伊斯蘭教與二者有著千絲萬縷的聯繫。

伊斯蘭文化在「一帶一路」沿綫國家佔有重要地位。一帶一路沿綫65個國家中有30個國家是穆斯林國家。因而,我們談與「一帶一路」沿綫國家的合作,則不可避免地與穆斯林社會打交道。推動共建「一帶一路」高質量發展,則有必要了解這些國家的文化習俗,亦即先瞭解伊斯蘭文化,由此才能提高競爭力。

伊斯蘭教在中國的傳播過程中,絲綢之路和大灣區均扮演了重要的角色。伊斯蘭教在唐初從海陸兩路傳入中國,當時的阿拉伯、波斯穆斯林商人(即蕃客)沿海上絲綢之路抵達中土第一站,正是如今大灣區建設的中心城市之一——廣州。如今廣州的懷聖寺、懷聖寺光塔和先賢古墓是中國伊斯蘭史上重要歷史遺存,見證了唐時廣州伊斯蘭教的繁盛。絲綢之路不僅是通商易貨之路,亦是文明交流之路。伊斯蘭與中華文明間源遠流長的交往史一直延續到今天,如今廣州依然雲集著大量來自中東、非洲等地的穆斯林外商,他們被稱為「新蕃客」。而香港亦從開埠之初便一直存在跨族裔的穆斯林群體。香港穆斯林社群中的南亞裔、印尼傭工以及華人穆斯林,皆為香港社會經濟發展中不可忽視的群體。經過1300多年的發展,今日在大灣區內地城市及港澳,有著多元的穆斯林群體,他們在融入主流社會的同時,亦保持著信仰和文化傳統。

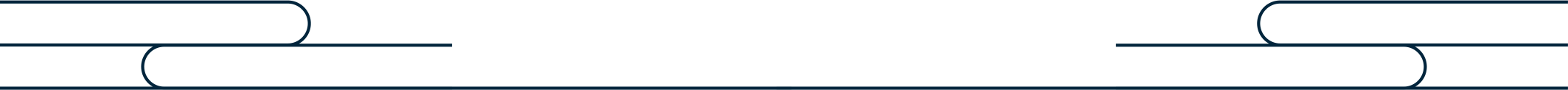

在國家「一帶一路」倡議和大灣區建設的政策推動下,香港作為國家聯通國際的重要門戶,應充分發揮「一國兩制」的優勢,幫助本地年青人開闊視野、認識世界上不同地區的人們,增進不同文化間交流,促進大家共同的福祉。在「一帶一路」帶動下,近期港府積極推動與穆斯林世界的合作,高層政府官員多次出訪東南亞及中東海灣國家,尋求合作機會。在這個時代背景下,認識伊斯蘭文化和穆斯林世界成為香港青年新一代文化認知裡不可或缺的一部分。為開闊學生視野,增加其對不同文明的認識,教育局於2020-21學年從中一級開始逐級實施的初中歷史科修訂課程裏加入了伊斯蘭文明課題。為讓香港師生了解大灣區發展,教育局正積極推動香港師生大灣區考察活動。希望「絲路與灣區:伊斯蘭與中華文化的相遇與交流——中一至中三個人、社會及人文教育範疇體驗與探究學習計劃」的四項成品(見本網頁稍後部分),對於教師教授伊斯蘭文明課程及設計海上絲綢之路、伊斯蘭歷史文化等相關主題的大灣區考察路綫,有一定幫助。

「絲路與灣區:伊斯蘭與中華文化的相遇與交流——中一至中三個人、社會及人文教育範疇體驗與探究學習計劃」,以體驗探究學習方式,藉著「一帶一路」和大灣區建設兩個國家發展戰略中涉及的伊斯蘭元素,介紹伊斯蘭教傳入珠三角地區的歷史發展和現況、伊斯蘭文化、穆斯林在主流社會的適應與融入問題、「一帶一路」與伊斯蘭世界的關聯、伊斯蘭經濟,並探討伊斯蘭市場帶來的巨大商機,而香港年青一代又應如何裝備自己,從而更好地抓緊當中的發展機遇。讓學生在認識「一帶一路」和大灣區在地伊斯蘭文化的同時,亦可加強其國民身份認同。